西南联大的教授们

文 | 沈卫威,南京大学文学院教授

原载《探索与争鸣》

民国大学是生长民国新文学的重要土壤。北京大学对早期白话新诗创作的呵护和推动、南开大学对早期话剧的培育和推动,以及对青年作家的培养,史迹均非常清晰。原本是新文学作家的许多学者进入大学成为专业的文学教授,从创作转向文学研究,同时培养文学新人。这样,也就有了几代青年作家从大学里相继走出、传递新文学薪火的人文景观。

一

“民国大学与民国文学”这一融合学术史与文学史的研究路向,是笔者长时段的一项学术关注。笔者试图还原历史语境,为见树木,必入森林,力求揭示其复杂的内在关联和理路,并感受细节的力量。

晚清以向西方学习为基本路径的维新变法,对文化教育最为直接的冲击就是1905年废科举、兴学堂。这是汤因比文明论所展示的“冲击—回应”模式中的所谓主动建设性的大策略,是国家政治行为中重大的文化教育变革,完全有别于之前民间被动性接受传教士的传教办学模式。教育模式发生如此重大的变革,在直接改变中国人生活方式和晋升方式的同时,也为其与世界交往开辟了新路。教育作为兴国立人、摆脱蒙昧的方式,逐步改变中国人的人生观和世界观。如果中国人的人生观和世界观发生了根本的改变,一人一家的皇权统治的瓦解也就为时不远了。六年过去了,一个近300年的王朝就此分崩离析。

随着民国新建,大学体制的形成和初具规模,中国社会从几千年的“官学”与“私学”并存的教育形态,向国民“公学”的社会转型。从小学、中学到大学的国民教育的公共空间的变化是文明进步的重要体现,也是现代社会生活的基础建设。小学与中学的建制,这里不讲。本文只是选择性地讨论民国大学与民国文学之间的有趣话题。“大学”这一外来的文化教育模式要在中国落地生根,需要时间,需要有人来培育。因此,在政府的财政扶植和民间资本(私人财团和教会) 的资助外,大学校长、教授和学生的三种力量,通常形成一股互动和互相牵制的合力,成为大学发展的主导力量。

蔡元培

从大学校长 (如蔡元培、罗家伦、竺可桢) 到执教的教授(如陈寅恪),已基本形成了一种共识的大学理念:独立之精神、自由之思想、求是之态度和兼容并包之胸怀。而这四者也都是有相对应的存在指向。前两者是相对于大学存在的政治体制,后两者是科学研究的基本出发点和结果。而思想之自由则是相对于主流意识形态而言。独立之精神、自由之思想这二者在西方现代大学是一种自在的东西,不言自明,在民国时期,却是教授们要努力争取的。耳熟能详的大学校长的话题,这里就不多说了。

宋儒张载所谓“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”的学术胸襟和志业,在民国大学的学术环境下,被现代西化的大学理念和大学精神所取代。同时,传统大儒文史哲兼通的知识结构和思想一元的文化取向,也被新的学术体制下精细的学科分类所人为地割裂成系科内的学术元素。《易经》中所说的智者能“仰则观象于天,俯则观法于地,观鸟兽之文与地之宜,近取诸身,远取诸物”的“以通神明之德,以类万物之情”的境界,在科学发达的现代,更是成为玄学的邻舍。所以胡适说:科学就是拿证据来!要能证实,同时更要能证伪。这就是所谓的求是。胡适1922年8月26日在与日本学者今关寿麿交谈时特别强调:“我们的使命,是打倒一切成见,为中国学术谋解放。我们只认方法,不认家法。”

国立中央大学

民国时期的北京大学、东南大学——中央大学,分别代表了激进和保守——“新青年派”和“学衡派”的两种传统,其激进和保守,作为一种文化姿态各自在大学校园展示出来,也显示出其所支撑的思想资源与文化背景,同时造就了不同风格和类型的思想和学术观念。

今天,人们都在强调学术规范和大学精神的坚守,有许多学者投入了较大的关注,并取得了显著的成就。各个大学也都编辑出版了自己的校史,出版了相应的专题论著,特别是对北京大学、清华大学国学研究院的学术传统的研究,已有很好的成果可以学习、借鉴。“学统”是“大学精神”和“学术传统”的合称,并非一个周延的概念。这里我提出“民国大学的两大学统” [2]的命题,试图在大学学术史这一层面上进行一些有意义的探究。笔者依据大学兴起的历史轨迹和具体的事件,发掘背后的文化精神,把握大学精神和学术传统形成和发展流变的内在脉络,在学理上超越校史的写作模式,向大学学术史靠近。在对比中,展示民国两大学统的异同,从中发掘新的思想、学术资源和文学资源。

二

民国大学是生长民国新文学的重要土壤。北京大学对早期白话新诗创作的呵护和推动、南开大学对早期话剧的培育和推动,以及对青年作家的培养,史迹均非常清晰。1928年以后,关注民国新文学的“新文学研究”课程先后进入了清华大学、中国公学、武汉大学、青岛大学、北京大学、西南联大。胡适是背后最为重要的推手。新文学作家中的许多人进入大学成为专业的文学教授,从创作转向文学研究,同时培养文学新人。这样,也就有了几代青年作家从大学里相继走出、传递新文学薪火的人文景观。

翻阅民国一批重要的新文学作家的全集,大多是创造、翻译和学术研究三个方面都有所建树的合力汇聚。他们的创作有国学、西学的双重支撑。许多作家同时也是大学教授。许多并不以文学名世的学者,他们的全集中也都包含有文言旧体诗文集。民国往矣,今我来者,当知差距所在。我们不可以和他们比西学,更无法和他们比国学了。也许有人狂妄自大,那就给当下文科教授和当红作家一本没有标点的 《左传》、 《汉书》,看看有几人能读得下去,更不要说对之进行文字、音韵、训诂的解释。至少笔者本人对此有切实的卑怯。

民国文学实际上由三个板块合构而成,这三者之间有时呈互相排斥状态,有时呈交叉叠加状态,有时呈各自独立封闭状态。以语言形式区分民国文学历史事实,可以清楚呈现为:文言旧体文学(诗词曲文)、白话新体文学(诗歌、散文、小说、话剧)、文白混搭的通俗小说。当然,这并不是十分周延的划分法。特别是旧体诗词,是晚清民国时期文人生活化的东西,是他们诗意生活的栖息方式。这与他们从小所受的教育有关联,更是中国文学传统在他们血脉中的流动。许多早年写作白话新诗的作者,后来转向旧体诗词的创作。五四新文学运动高潮时期,激烈地反对旧体文学的胡适、鲁迅、郭沫若、郁达夫、茅盾、叶圣陶都留下大量的旧体诗词。旧体诗词甚至成为他们晚年文学创作的主体。白话新诗的作者大都是年轻人,写诗的时间都不长,留下的诗作相对较少,而终身坚持写作旧体诗词的诗人动辄就是有上千首诗词。若以诗人的数量和诗作的产量,文言旧体诗人诗作在整体上大于白话新体诗人诗作。写作白话新诗的年轻人原本可以很多,但受到发表和出版机会的限制(主要是经济条件),相反,写作旧体诗词的诗人从晚清遗老遗少到民国新贵都有钱自己印刷,即便是没有出版,也有保存下来的条件和可能。

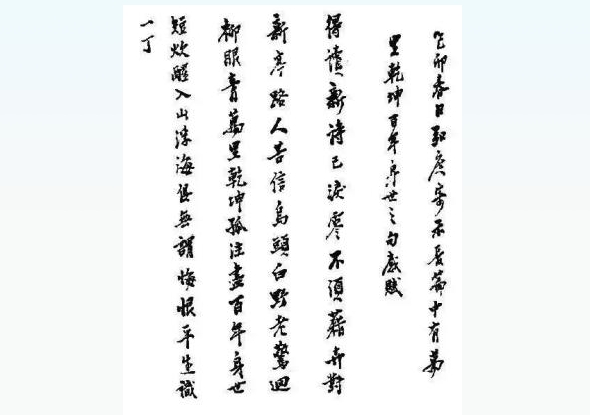

1939年春陈寅恪写诗《乙卯春日》

文言旧体文学的作者众多,笔者这里仅以“义宁陈氏”家族和“章黄学派”为例。陈三立和他的五个儿子都是诗人:陈三立(《散原精舍诗文集》、《散原精舍诗文集补编》)、陈衡恪 (《陈衡恪诗文集》)、陈隆恪(《同照阁诗集》)、陈寅恪(《陈寅恪诗集》)、陈方恪(《陈方恪诗词集》)都留下有旧体诗集,且诗作的数量很大;写作白话新文学作品的却只有陈登恪一人,后来也转向写作旧体诗词。“义宁陈氏”家族成员诗文的整理出版,成为笔者关注“义宁诗学”的重要依据。即便是多在大学执教研究学问的“章黄学派”成员,同时也都是诗人。“章黄学派”成员1920年代把持北京大学文史学科,1928年以后一部分势力开始转移到中央大学文 (汪东、黄侃)、史(朱希祖) 两系。章太炎、黄侃、汪东、鲁迅、周作人、朱希祖、钱玄同、沈兼士、马裕藻、吴承仕等都留下有旧体诗词。仅齐鲁书社1985年出版汪东的 《梦秋词》,就收录有1380余阕。以文学创作为主的周氏兄弟的白话新诗很少,文言旧体诗词居多。鲁迅 《野草》 中收录的唯一的一首白话新诗是 《我的失恋》。1929年11月出版的 《过去的生命》 是周作人唯一的一本白话新诗集。

文白混搭的通俗小说有自己都市文化的土壤和特殊的读者群体,这与都市、口岸、市民、报刊、出版有直接的关联,同时将中国自宋以来老白话的传统与五四新白话的形式有机地结合,形成自己相对的独立性。文白混搭的通俗小说兼容了文白两种语言的优势,争取、培育和控制了属于自己的读者群体。通俗小说家可以不屑文言旧体诗词曲作家的鄙视,不顾白话新体文学作家的反对,他们在上海、天津、北京、南京、苏州等一些中国的重要城市,依靠自由写作,生活得很好,如包天笑、周瘦鹃、张恨水。他们甚至超越了新旧文学之争,更逃离了白话新体文学作家党同伐异和你死我活的派性斗争。1949年以后,这一文学的形式,被梁羽生、金庸、古龙等发扬光大。

掌握批评和学术话语权的新文学作家的那些所谓“主 潮”、“主流”的命名,通常具有语言暴力和霸权性。1949年以前以胡适 (白话活、文言死的二分进化演进论)、周作人 (载道与言志互为消长的循环论) 为首,其弟子朱自清、沈从文、苏雪林、废名等参与开创的以“新文学”来命名的民国时期的白话文学,把文言旧体文学和文白混搭的通俗小说有意排斥在外,或用批评的方式加以抹黑,以遮蔽的方式视而不见,甚至就以偏执的思维否定其存在。

沈从文与张兆和

1949年以后,在新的意识形态主导下把“新文学”改换成“现代文学”,“国语”改换成“现代汉语”,甚至连与“中华民国”相关联的历史存在都加一“伪”字。笔者在查阅南京大学的校史资料时,看到1978年以前许多教授留下的文字中,都是称自己原来工作的“中央大学”是 “伪中华民国”的“伪中央大学” (自然不是汪精卫政权时期南京“中央大学”),或参加过“伪国大”,任过“伪 职”,或见过“伪校长”、“伪总统”,只差说自己是“伪人”、“伪教授”了。因此要洗心革面,重新做人。这样的一代学人的教学研究,自然就具有鲜明的时代烙印。我们不必去苛求前辈,但要有清醒的认识。

1979年以前30年的“现代文学”研究者,大都是只研究那点儿被政治教条过滤了的白话新文学。而这30年来的对文白混搭的通俗小说研究 (以苏州大学为中心)和文言旧体文学研究,在整体实力上还无法动摇已形成的“新文学”和“现代文学”研究格局,尤其是业已形成的所谓新传统、新范式。100多种以“新文学”或“现代文学”命名的文学史,雷同者居多。也有一些“现代文学”的学界中人,条件所限,没有翻阅过一本原始的民国文学报刊,研究的对象只是一部删改后的白话新文学作家的全集或文集。

当然,社会在进步,民国文学研究的现状在逐步改变,但要有根本上的改观还需要时间。自身学识、学术环境和学术分工不同,学者的表现自然各不相同。但从其研究论著中可以看出其所处的生活状态和学术姿态。没有独立的人格和自由的思想,就无法面对民国大学与民国文学这一复杂的问题。民国乃共和国之母,没有民国,何来共和国?连正视都不敢,如何能进入研究状态?

三

体制变革给民国大学与民国文学带来的生机和活力通常是巨大的,是个体力量所无法抗拒的。笔者这里强调四个关键时刻和事件:1905年科举废止、1911—1912年皇权废除(辛亥革命与民国新生)、1920年1月24日 《教育部令第七号》 (通令全国各国民学校先将一二年级的国文改为语体文,胡适是直接的推手)、1930年2月初《教育部通令中小学校励行国语教育》 (禁止采用文言教科书,实行部颁国语标准。此文的起草者为新文学作家刘大白)[3]。

科举废止,国民教育兴盛,小学、中学、大学纷纷兴建,作为个体的人将接受公民教育,成为公民;旧的文体形式不再成为个体晋升的唯一工具,文体形式的解放,由此开始。

皇权终结,三纲五常的伦纽松懈,公民成为自由人,国家确立新的“国语”,同时带来文学创作、出版的自由繁荣。从事自由创新的个体,不会再像“戊戌六君子”那样因变法而被慈禧一声令下砍头。个体的启蒙、解放,首先是从教育开始的。男女教育平等、职业平等、自由恋爱、自由结婚,这些都为白话新文学作家和文言旧体文学作家提供了新的创造素材,同时新旧交替时代生活、情感的复杂性和丰富性也在作家的笔下纷纷呈现。所谓民国女性文学的创作者基本上都是受过国民小学、中学乃至大学教育的新女性。女作家辈出的前提是因为有了民国的大学教育。女子中学、女子师范学校、女子师范大学之外,是男女同校。两性平等的国民教育时代由此而来。白话新文学和文言旧体文学所展示的“新女性”形象关联了民国大学与民国文学的内在机制。

京师女子师范学堂

教育立法,实行国民教育,教育部两次通令,给白话新文学保驾护航的同时,使得白话文(“语体文”、“国语”) 进入国民教育体制;进而使得白话新文学获得文学的正统地位,白话新文学作家也顺势掌握了文学的话语权。最为明显的事例就是坚持用文言文的天津 《大公报》, 在1931年5月22日一万号时,张季鸾听从胡适的意见将报纸改用白话文[4]。反对者即便是自己坚持抵抗,却不得不让子女到民国学校接受白话文和白话新文学,并为孩子们在白话文和白话新文学的教育下,智力和知识的进步迅速而高兴。梅光迪就是这样的代表。

四

文学的魅力在其置身永恒人性之上的语言及文体的独创性。大学的魅力在于自由思想、崇尚学理的同时,又能充分彰显和包容教授、学生的个性。民国大学的自由思想昭示于史,后启来者。这里不专门谈及。

崇尚学理则是一个共识的学术的底线。1928年9月18日,罗家伦就任清华大学校长时的演说 《学术独立与新清华》,明确提出“研究是大学的灵魂”[5]。学问深浅,见识高低,因人而异,不可整齐划一,但基本的底线却是要坚守的,那就是晚清民国以来达成共识的国学中的“小学”。民国时期的人文学者,有成就的都是先过了这个底线。要做到文史哲兼通,就必须先过了“小学”这一关。民国大学人文学科的文史哲教授,只有在这个学术底线上才可能超越中西、新旧、左右和有用无用。

章太炎

1948年胡适、傅斯年主导首届院士选举时,人文组28位院士中,共产党的左派文人、学者郭沫若,就是胡适推举的。胡适看重的是郭沫若的位列“四堂之学”的甲骨文研究。“章黄学派”学问上的傲慢与偏见来自他们传统“小学”知识的强势,章太炎、黄侃评价学者学问的标准,常常拿是否懂古音学作为依据。章太炎和他的弟子又大都是诗人。原本写 《人间词话》 的诗人王国维接受甲骨文、敦煌新学的前提是其旧学(尤其是“小学”)的坚实,并能继往开来。胡适以留学生的身份被蔡元培聘为北京大学教授,是因为他在国内刊物发表有《〈诗〉三百篇言字解》的专题论文;随后他在学术界站稳领袖地位不仅仅是依靠自己主导思想的明晰和学术路向方位感强,更不是依靠自己介绍实验主义的那点西学,而是依靠自己大量的考据文章 (音韵、文字、古史、版本、禅宗) 作为学问的基础,也就是蔡元培在为他《中国哲学史大纲》 写序时所特别称道的“汉学”。

章太炎强调“音韵学”是“小学”中最难的一门学问,没有老师引导难以自通。陈寅恪通晓多国文字,研究学问的路向宽广而又有抵达深邃的独特功力,这方面,民国研究国学的大多数学者根本无法与其比肩,但他更让无数学者只能远远望其项背的是 《四声三问》、《从史实论切韵》[6]这样的音韵学专门文章。可以说民国学者中的大家章太炎、王国维、黄侃、胡适、赵元任、陈寅恪等都有过国外接受“西学”的经历,但又都有坚实的“国学”基础,特别是“小学”中音韵学研究的创获。

1925年,留学柏林的陈寅恪

民国大学里教授、学生的个性,多在各自学校作为故事的流传中被彰显,并被一代又一代的校友传说,成为“校史”中的“野史”,或大学传统和大学精神的血肉和魂灵。如果大学的个性魅力没有教授和学生的故事传说,那就只剩下大楼、图书、课程表和考试了。大学的魅力还在于其教授、学生的个别行为或特殊现象被作为“事件”加以文学的渲染,被不同时代的校园文学、民间文学再演义。民国新建,因浙人何燏时、胡仁源、蔡元培、蒋梦麟四人(三位是绍兴人)相继出任北京大学校长(1949年以后,另一位浙江绍兴人马寅初又两度出任北京大学校长),浙籍学者,特别是大批章太炎弟子入北京大学为师,如“三沈二马”、“周氏兄弟”,控制北京大学中国文学系近20年。日后教育界闹风潮时,出现的“某籍某系”之说便是此现象的特指。这个民国大学里最大的“裙带”,最终被胡适、傅斯年师徒所破解。这是大学内部人事与学术权力的纷争。

长命百岁,两度出任北京大学校长的马寅初,70年坚持每天晚上必洗冷水浴,因体能超常,精力过人,所以家中有一妻一妾。对他来说,这不是旧式婚姻的遗留,也不是新旧交替时代的被动接受,更不是中西文化混合的产物,而是一个特殊男人的生理需求。他把自己的这种行为告诉胡适,被胡适写进了1922年8月10日的日记中[7]。看来是否长寿,首先取决于体质本身,人性的正常需求超越文化和教育的教化功能。正是这位拥有一妻一妾八个子女的北大校长,在中国首倡“计划生育”,要求控制人口。

陈独秀出任北京大学文科学长,把《新青年》带进了北大,同时也带进自己的助手高一涵。《新青年》杂志在北京大学的实际编辑工作都是他做的。这位留学日本明治大学政法系的政治学学者、诗人,在北京大学做编译委员的同时,也在中国大学、法政专门学校兼任教授。他公开的教授身份之外,却又是一位赌瘾成性的赌徒。胡适与他做邻居四年,也没有能劝戒掉他的赌瘾,他反倒又“接了一位妓女来家做老婆”。无奈之中的胡适只好劝说自己的妻子江冬秀,要她对高一涵夫妇给以应有的做人的尊重[8]。这是人性的彰显,更是胡适的宽容。

胡适,1930年在北京大学

鲁迅刚死,武汉大学女教授、新文学作家苏雪林致信蔡元培,要求讨伐鲁迅。其鞭尸行为被胡适去信果断地制止。胡适之举是出于其做人的厚道和对鲁迅“早年文学作品,如他的小说史研究,皆是上等工作”的敬重。他甚至借机为鲁迅辩诬,说陈源当日误信张凤举之言,“说鲁迅之小说史是抄袭盐谷温的,就使鲁迅终身不忘此仇恨”。“说鲁迅抄盐谷温,真是万分的冤枉。盐谷一案,我们应该为鲁迅洗刷明白。”[9]北京大学教授陈源,主持 《现代评论》,得英国随笔之文法,以“西滢闲话”挑战拥有“绍兴师爷”文风、占据《语丝》的周氏兄弟,“闲话”与“语丝”,打个平手。春风得意的陈源南下武汉大学出任文学院院长,却被其妻女作家凌叔华给“绿”了(与英国外教朱利安有了婚外情),男人的尊严尽失,从此一蹶不振。这段武汉大学的校园往事,60年后又被女作家虹影在《K》中演义。

大学是民国一个新的知性的社会公共空间,同时成长着一批文学青年,校园里每天都有奇妙的事情发生,校园故事到处流传。1893年同年出生的张申府和梁漱溟是顺天学堂的中学同学。1917年,张申府从北京大学毕业后留校只能做个教预科班数学和逻辑的助教;而只有中学毕业文凭的梁漱溟,1917年10月,却因一篇刊于1916年 《东方杂志》上的《究元决疑论》,被蔡元培聘为北京大学印度哲学讲师,后晋升为教授。张申府担任北大图书馆代主任时,毛泽东是图书馆登录室的工友,其草书抄录的卡片被张申府责令返工重做,因此给毛泽东落下个“张申府的老板面色很难看”的印象。张申府是周恩来、朱德的入党介绍人,1949年以后和梁漱溟一样却为毛泽东所不容。走出大学校园,宽容就没有了。北京大学的课堂上,学生可以听到辜鸿铭、黄侃傲慢地骂胡适;课下,只小刘师培两岁的黄侃,却在谦卑地向刘师培磕头拜师问“经学”。这就是民国大学的学问之道。

上海中国公学的校园里,沈从文、吴春晗 (吴晗)师生同追女生张兆和,并得到校长胡适的许可。沈、吴都是胡适的弟子门生,胡适给他们以足够的包容。日后大批判胡适时,这位1948年又得胡适暗中保护方逃出北平的吴晗[10],在政治立场和人情道德上做出的选择是,没有写批判老师的文章。中央大学的学生毕业聚会上,可以看到黄侃与吴梅两位教授打架,打架之后学生们就无法在校园里同时见到这两位上课的教授。黄侃是每周二、四、六上午在中央大学上课,一、三、五下午在金陵大学上课。吴梅是一、三、五上午在中央大学上课,二、四、六下午在金陵大学上课。这就是民国大学教授的张扬个性,校长和校行政没有对他们加以干预和批评。

《清华学校研究院同学录》中的教员合影,前排从左到右:李济、王国维、梁启超、赵元任

黄侃在私密的日记中嘲笑王国维研究甲骨文、敦煌等是求新求变,不守家法[12]。杨树达在自己的日记中却表达了不同看法:“读王静安《尔雅草木虫鱼释例》,穿穴全卷,左右逢源,千百黄侃不能到也。”[13]这就是中国民谚“哪个人背后不说人,哪个人背后不被人说”的最好的见证。只有小学毕业文凭的沈从文可以当大学教授,日后被沈从文称之为“适之先生尝试的第二集”[14],这是民国大学校长不拘一格的用人之道。林庚、朱德熙两位由最初的物理系学生,日后变成北京大学中文系的语言学、古典文学教授,这是兴趣决定职业和学问。教会燕京大学的刘廷芳、赵紫宸、陆志韦、陈梦家四个基督教家庭联姻,同时又是写作白话新诗的新文学“家族”[15]。教会金陵大学的图书馆学系为民国图书馆建设培养的人才最多,这里的两位系主任刘国钧、李小缘,日后分别执掌北京大学、南京大学两所中国藏书最丰富的大学图书馆。大学图书馆馆长和大学校长的作用及个人影响力,是如此的相近。

事实上,现实的残酷和黑暗也一直笼罩着大学校园。那就是军阀混战、日寇入侵、国共内战等战乱下的贫穷、饥饿、疾病,以及党派斗争下,使教授、学生陷入没有容得下一张宁静书桌的片土的困窘。北京大学教授李大钊1927年4月28日死在军阀的绞刑架下,胡适于1930年9月出版《胡适文存》 三集时,在扉页上写道:“纪念四位最近失掉的朋友:李大钊先生,王国维先生,梁启超先生,单不庵先生。”引领五四新文化运动的北京大学文科学长陈独秀教授1932年10月被关进国民党政府的监狱;1933年4月,昔日北京大学的同事、好友章士钊教授亲自到南京为其做无罪辩护。这是民国大学教授间的是非观念和个人真情,超越了党派集团的政治斗争。

周作人

相反,北京大学教授周作人1938年落水成了大汉奸,在日军的卵翼下苟且偷生。他在1939年元旦遇刺时,侥幸躲过“平津锄奸团”大学生的子弹。一个用文学童话和文学知识养育文学青年的教授、导师,此时得到的回报却是热血大学生射来的仇恨的子弹。姓周的如此“作人”,自然也是“周氏兄弟”的耻辱。没有“作”人的大节大义,也就尽失新文学作家的光环。1942年7月6日周作人教授在北平参加了公宴日军华北派遣军部队长有末的酒会[16],第二天,毕业于清华学校国学研究院的江西中正大学教授姚名达,率领支援抗日将士的大学生,壮烈牺牲在赣江边日寇的刺刀下。同样是大学教授,做人的差距何以如此之大?

再到大西南的大学校园看看:迁徙到贵州遵义湄潭的浙江大学的费巩教授因研究宪政,批评政府,1945年3月5日在前往重庆复旦大学讲学的途中失踪了;同在浙江大学的张荫麟、梅光迪教授因疾病得不到医治而英年早逝。在昆明西南联大的李公朴、闻一多教授,艰难地熬过抗战的岁月,却倒在国民党特务的枪口下。在这种困窘和无奈中,同样是在昆明,又有金岳霖跑警报与捡金子的逻辑推理;有沈从文与刘文典跑警报时的尴尬相遇;更有闻一多在学校卖图章的苦乐交加。学术研究是大学教授的立身之本,也是国家的文化命脉,是理想主义、乐观主义和为学术而学术的执着。正因为坚守这一执着,他们在抗战最艰苦的年代造就出《殷历谱》(董作宾)、《原道》、《知识论》(金岳霖)、《唐代政治史述论稿》(陈寅恪)等传世之作。日后更有一部为西南联大的少男少女做青春礼赞的长篇小说《未央歌》(吴讷孙,笔名鹿桥)。

民国大学的魅力是如此不可抗拒,民国文学的情感与形式又能在无法遮蔽的今天让我们用同情的理解去重新感受太多的细节,太多的精彩。

参考文献

[1][7]胡适.胡适全集(第29卷).合肥:安徽教育出版社,2003:725、709.

[2]沈卫威.现代大学的两大学统.学术月刊,2010(1).

[3]教育部通令中小学校励行国语教育——禁止采用文言教科书,实行部颁国语标准.民国日报,1930.2.3.

[4]沈卫威.“学衡派”谱系:历史与叙事.南昌:江西教育出版社,2007:151-152.

[5]罗家伦.学术独立与新清华.罗家伦先生文存编辑委员会.罗家伦先生文存(第5册).国史馆、中国国民党中央委员会党史委员会出版,1988:21.

[6]陈寅恪.金明馆丛稿初编.北京:生活·读书·新知三联书店,2001:367-409.

[8]胡适.胡适全集(第30卷).合肥:安徽教育出版社,2003:19-20.

[9]胡适.胡适全集(第24卷).合肥:安徽教育出版社,2003:324-325.

[10]罗尔纲.师门五年记·胡适琐记.北京:生活·读书·新知三联书店,1995:183.

[11]袁鸿寿.吴瞿安先生二三事.学林漫录(第3集).北京:中华书局,1981:8.

[12]黄侃.黄侃日记.南京:江苏教育出版社,2001:302.

[13]杨树达.积微翁回忆录·积微居诗文钞.上海:上海古籍出版社,1986:208.

[14]沈从文.从现实学习.沈从文文集(第10卷).广州:花城出版社,1984:320.

[15]沈卫威.民国文学教育中大历史与小细节.文艺研究,2012(5).

[16]张菊香、张铁荣.周作人年谱.天津:天津人民出版社,2000:637.